- 페이스북

- 트위터

- 공유

영화 <세상의 모든 계절>에서 런던의 노부부 톰과 제리가 틈만 나면 가까운 텃밭으로 나간다. 언젠가 쏟아지는 비를 피하려 둘은 허름한 농자재 보관용 비가림막 낡은 의자에 앉아 토마토 잎에 떨어지는 비를 조용히 바라본다. 부부는 그날 서로에 대한 관심과 배려를 거뒀다. 영화 <닥터 지바고>에서 지바고는 살벌한 눈보라 속을 헤매다 한 오두막에서 동사를 면할 수 있었다. 그곳은 다차(러시아의 텃밭에 딸린 오두막)였다.

전세계 대도시 가운데 녹지율은 낮고, 단위 면적당 콘크리트 투하량은 많은 도시 서울에선 꿈도 꾸기 힘든 풍경이다. 그런 서울시 시장이 애그로시티(agro-city, 농사짓는 도시)를 꿈꾼다. 될 법한가?

가능성 여부를 따지는 건 잠시 뒤로 미루자. 박원순 시장은 2012년 도시농업 원년을 선언했고, 농업도시를 비전으로 제시했다. 물론 박 시장의 선언은 이미 놀랄 정도로 확산되고 있는 시민의 텃밭에 대한 관심과 참여를 반영한 것이었다. 2012년 28만7천여명이던 도시농부가 이듬해 44만여명으로 증가했다. 도시텃밭도 2013년 2년 전에 비해 무려 20배 가까이 늘었다. 그런 추세는 계속 이어진다. 시민의 관심에 지자체의 지원이 결합된 결과였다. 그걸 보면 ‘애그로시티’도 불가능해 보이지는 않는다. 서울은 2020년까지 도시농부 100만가구, 가구당 3.3㎡ 텃밭 조성, 로컬푸드 32만여t 생산이라는 목표를 내걸었다.

변화가 놀랍지만 서울의 도시농업은 서구에 비하면 걸음마 단계다. 도시농업은 도시화가 일찍이 시작된 유럽에선 일상적이다. 영국(얼로트먼트 가든), 독일(클라인가르텐), 네덜란드(폴크스타윈·volkstuin), 러시아(다차)는 길게는 100여년의 역사를 갖고 있다. 처음엔 도시 빈민을 구제할 목적이었지만 이제는 건강한 먹거리 생산과 식량의 자급 그리고 시민의 사회 교육적 효과를 기대한다.

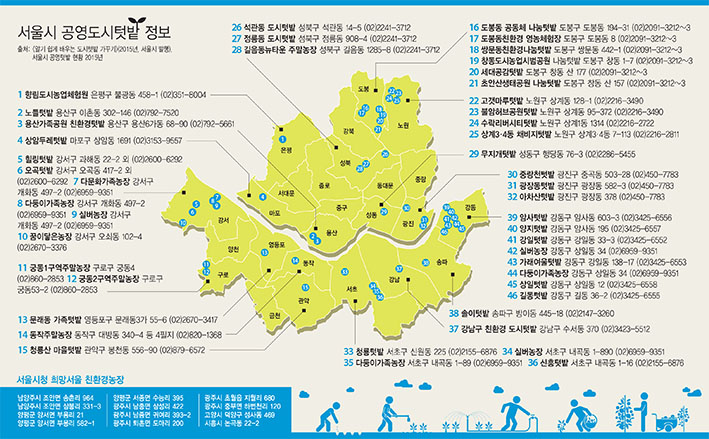

지금은 후발주자인 쿠바가 주목을 받는다. 소련의 붕괴와 함께 경제적 지원이 끊기자, 에너지와 식량 위기를 극복하기 위해 국가적 차원에서 모든 도시민들에게 빈 땅에서 농사를 짓도록 했다. 그 결과 쿠바는 식량자급률을 95%까지 끌어올릴 수 있었다. 그다음이 런던이다. 런던엔 현재 700여개의 농장이 있고, 엽채류 소비량의 15% 정도를 이곳에서 조달한다. 뉴욕 600여개, 도쿄엔 500여개 공공텃밭이 있다. 서울은 이제야 100개 남짓이다. 런던이 100년, 도쿄가 80년 이상의 도시농업 연륜을 갖고 있었다는 사실을 고려하면 기죽을 이유는 없다. 서울의 연륜은 불과 20년 안팎이다. 게다가 서울 외곽의 북한산, 도봉산, 우면산, 관악산, 청계산, 아차산 기슭엔 자투리땅이 많다. 생산은 물론 휴식과 교육 공간으로 이보다 더 입지가 좋을 순 없다. 정책적 일관성만 유지한다면 2020년까지 로컬푸드 생산량을 서울의 엽채류 소비량의 21%까지 끌어올리는 것도 가능해 보인다. 현재 서울시는 각 자치구와 협력해 자투리땅의 텃밭 조성에 열심이고, 아파트 옥상에도 주민들의 텃밭 조성을 지원하고 있으며, 골목 등 생활공간에서 활용할 수 있는 상자텃밭을 제공하고, 학교농장 사업에도 공을 들이고 있다. 수도권 지자체와 연계해 주말농장을 외곽으로 확대하고, 도심 유휴 공간엔 다문화가족이나 외국인을 위한 농장을 조성하고, 노들섬이나 갈현동에 조성한 것처럼 도시농업공원을 확대해나가고 있다. 이를 위해 도시농업과를 신설했다.

지금은 후발주자인 쿠바가 주목을 받는다. 소련의 붕괴와 함께 경제적 지원이 끊기자, 에너지와 식량 위기를 극복하기 위해 국가적 차원에서 모든 도시민들에게 빈 땅에서 농사를 짓도록 했다. 그 결과 쿠바는 식량자급률을 95%까지 끌어올릴 수 있었다. 그다음이 런던이다. 런던엔 현재 700여개의 농장이 있고, 엽채류 소비량의 15% 정도를 이곳에서 조달한다. 뉴욕 600여개, 도쿄엔 500여개 공공텃밭이 있다. 서울은 이제야 100개 남짓이다. 런던이 100년, 도쿄가 80년 이상의 도시농업 연륜을 갖고 있었다는 사실을 고려하면 기죽을 이유는 없다. 서울의 연륜은 불과 20년 안팎이다. 게다가 서울 외곽의 북한산, 도봉산, 우면산, 관악산, 청계산, 아차산 기슭엔 자투리땅이 많다. 생산은 물론 휴식과 교육 공간으로 이보다 더 입지가 좋을 순 없다. 정책적 일관성만 유지한다면 2020년까지 로컬푸드 생산량을 서울의 엽채류 소비량의 21%까지 끌어올리는 것도 가능해 보인다. 현재 서울시는 각 자치구와 협력해 자투리땅의 텃밭 조성에 열심이고, 아파트 옥상에도 주민들의 텃밭 조성을 지원하고 있으며, 골목 등 생활공간에서 활용할 수 있는 상자텃밭을 제공하고, 학교농장 사업에도 공을 들이고 있다. 수도권 지자체와 연계해 주말농장을 외곽으로 확대하고, 도심 유휴 공간엔 다문화가족이나 외국인을 위한 농장을 조성하고, 노들섬이나 갈현동에 조성한 것처럼 도시농업공원을 확대해나가고 있다. 이를 위해 도시농업과를 신설했다.

서울& 인기기사

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.