- 페이스북

- 트위터

- 공유

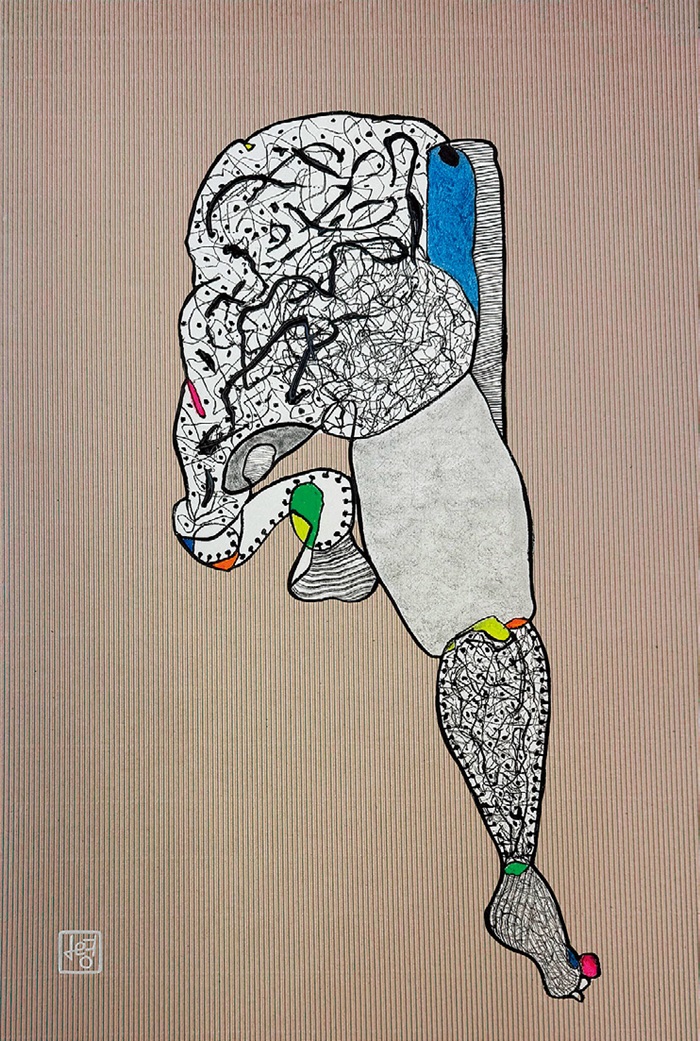

‘Life07. The Climb’ Mixed Media on Paper & Digital Composite, 54×77㎝

알록달록 뿔소라 조형물이 불쑥 있는 청계광장은 무슨 행사가 있는 날이 많다. 선거유세를 할 때면 신나는 노래를 대형 스피커에서 빵빵, 흥겨운 춤도 빠지지 않는다. 선거에 나온 사람이 자신을 알리는 건 필요한 일이지마는 바로 옆 건물, 어디 도망도 못 가고 근무해야 하는 직장인에게는 소음으로 들리기 일쑤라 난처했다. 몇 년 전, 창가 자리로 옮긴 지 얼마 안 된 때라 더 그렇게 들렸을까? 평소보다도 소리가 어찌나 큰지 온몸으로 느껴지는 듯했다. 일마저 잘 안 풀렸던 날이었는지도 모르겠다. 참다 못해 그만 쫓아갔으니까.

정신이 쏙 빠지게 시끄러운 현장에서 누구에게 이야기해야 하는지 알지 못해 두리번거리니, 선거본부 조끼를 입은 이가 웃는 낯으로 다가왔다. 소리가 너무 크다고 말하자 태도가 갑자기 돌변해 법에 따라 하는 건데 뭐가 문제냐며 배를 들이밀었다. 기세에 깜짝 놀라기도 했고 또 ‘법대로’ 한다니 말문이 턱 막혔지만, 그냥 물러나기에는 오후가 너무 괴로울 것 같아 정말 허용되는 데시벨인지 되물었다.

옆에 있던 말끔한 정장을 입은 청년이 끼어들었다. 청년은 죄송하다면서도 규정대로 하고 있다며, 데시벨을 앰프에 가서 직접 확인하란다. 내가 규정을 아나, 데시벨 볼 줄을 아나…, 더는 할 말이 없어 사무실로 되돌아가다 말고 번뜩 생각이 나 광장 행사관리팀 번호를 찾아 ‘고자질’했다. 그게 효과가 있었는지 사무실에 들어오니 귀가 안 아픈 게 확실히 소리가 좀 준 것 같았고, 덕분에 하는 말이 더 또렷하게 들렸다.

“여러분 ○○○이 잘생겼습니까, ×××이 잘생겼습니까!” 들리는 내용이 허무해 그만 헛웃음을 짓고 말았는데, 그와 함께 시끄러운 걸 그들도 모르지 않았을 텐데, 할 일을 하다보니 나의 생업과 부딪혔구나, 싶었다.

규정이 얽힌 이 작은 사건이 오늘 아침 떠오른 건, 이삿짐 트럭과 출근하는 차의 신경전을 봤기 때문일 테다. 이렇게 해야 하는 거 아니냐는 중년과 할 말 없는 노년을 스쳐 지나가려다 말고 양쪽에 각각 다독이는 말을 하곤 한쪽에게만 눈웃음을 보냈다. ‘생업’이 부딪히는 현장은 이렇듯 직장 내에서만도 아니고 일상에서도 수시로 맞닥뜨린다.

법, 규정, 도덕과 상식, 그리고 어떤 때는 개인의 잣대가 동원되곤 하는데, 그건 대체로 효율적으로 결론을 내기 위해 이견을 ‘삭제하는’ 방식이지 좁히는 건 아니기에 억울한 측이 생기게 마련이다.

그러다보니 인간미와 공감으로 어찌어찌 푸는 일상의 투덕거림이야 그렇다 쳐도, ‘목숨’ 걸고 힘겹게 집단의 이권을 떠받쳐 들어 올리는 이를 보며 가슴 아릴 때가 있다. ‘이렇게 되어야만 살 만한 세상’이라는 외침은 어찌 들으면 ‘더 이상 지금과 같이 살 수는 없다’라는 절규인 듯해서. 지난해 ‘비통한 자들을 위한 정치학’이라는 책의 독서 모임에서 만난 시각장애인 청년이 문득 떠오른다. 그는 장애인들의 지하철 시위가 큰 불편을 끼친다지만, 그런 과정을 통해 지하철에 엘리베이터가 설치된 거라며, 막상 해놓으니 노인, 유아차를 끄는 이, 큰 짐을 가진 일반인 모두에게 도움이 되지 않느냐고 반문했다. 나는 엘리베이터가 ‘원래 있던 것'인 줄 알았는데…. 불현듯 상대의 말이 너무 크게 들릴 때면 오히려 귀를 닫기도 하고 생업에 영향을 받으면 감정이 상하는 것도 당연하지만, 그런 모든 소음이 없다고 완벽한 세상이 될까? 생각이 스쳤다. 모델하우스같이 백색소음조차 삭제하는 ‘완벽한 곳’에서 살 수 있는 사람도 있는가 말이다. 또 한편으로는, 나라고 누군가에게 ‘소음’이 아니라는 법도 없고. 모자란 나의 텅 빌 뻔했던 공간이 무엇으로 이렇게 북적이는지 다시 들여다보다 세상이 완벽하지 않아서 다행이네, 하며 혼자 키득 웃었다. 완벽한 나라에는 나도 없겠구나, 싶어서 말이다. 글·그림 Jaye 지영 윤(‘나의 별로 가는 길’ 작가·화가) 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

그러다보니 인간미와 공감으로 어찌어찌 푸는 일상의 투덕거림이야 그렇다 쳐도, ‘목숨’ 걸고 힘겹게 집단의 이권을 떠받쳐 들어 올리는 이를 보며 가슴 아릴 때가 있다. ‘이렇게 되어야만 살 만한 세상’이라는 외침은 어찌 들으면 ‘더 이상 지금과 같이 살 수는 없다’라는 절규인 듯해서. 지난해 ‘비통한 자들을 위한 정치학’이라는 책의 독서 모임에서 만난 시각장애인 청년이 문득 떠오른다. 그는 장애인들의 지하철 시위가 큰 불편을 끼친다지만, 그런 과정을 통해 지하철에 엘리베이터가 설치된 거라며, 막상 해놓으니 노인, 유아차를 끄는 이, 큰 짐을 가진 일반인 모두에게 도움이 되지 않느냐고 반문했다. 나는 엘리베이터가 ‘원래 있던 것'인 줄 알았는데…. 불현듯 상대의 말이 너무 크게 들릴 때면 오히려 귀를 닫기도 하고 생업에 영향을 받으면 감정이 상하는 것도 당연하지만, 그런 모든 소음이 없다고 완벽한 세상이 될까? 생각이 스쳤다. 모델하우스같이 백색소음조차 삭제하는 ‘완벽한 곳’에서 살 수 있는 사람도 있는가 말이다. 또 한편으로는, 나라고 누군가에게 ‘소음’이 아니라는 법도 없고. 모자란 나의 텅 빌 뻔했던 공간이 무엇으로 이렇게 북적이는지 다시 들여다보다 세상이 완벽하지 않아서 다행이네, 하며 혼자 키득 웃었다. 완벽한 나라에는 나도 없겠구나, 싶어서 말이다. 글·그림 Jaye 지영 윤(‘나의 별로 가는 길’ 작가·화가) 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

서울& 인기기사

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.