- 페이스북

- 트위터

- 공유

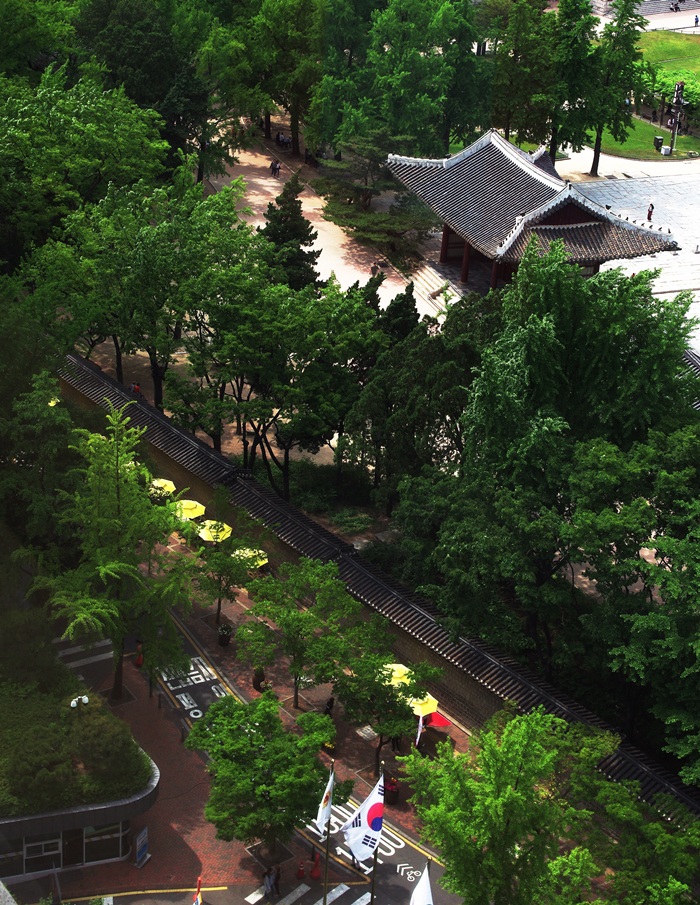

정동전망대에서 바라본 덕수궁

푸른 숲에 둘러싸인 덕수궁의 전각이 고즈넉하다. 덕수궁 돌담길에 노란 파라솔이 줄지어 늘어섰다. 궁궐 담장 안팎에서 사람들이 여유로운 시간을 즐긴다. 그러나 저곳은 조선 말 격랑의 역사가 꿈틀대던 현장이었다. 외세에 기대 정권을 지키려 했던 왕조의 마지막 역사를 생각하면 햇살도 서글프다.

정동전망대에서 보이는 역사의 현장

서울시청 서소문별관 13층 정동전망대는 누구나 쉽게 찾아가 서울 도심 풍경을 내려다볼 수 있는 곳이다. 무료로 이용할 수 있다. 엘리베이터에서 내리면 바로 정동전망대다. 전망대라고 해서 사방이 트인 곳은 아니다. 실내에서 통유리창을 통해 밖을 바라볼 수 있다. 커피와 음료도 판다. 차 한잔 하며 북악산과 인왕산의 품에 안긴 서울 도심 풍경을 본다. 13층 전망대에서 보이는 그곳이 조선 시대에는 한양도성이었다.

엄마와 아이가 함께 통유리 아래 있는 안내판과 실제 풍경을 비교하며 바라본다. 통유리 앞 전망 좋은 자리를 차지하지 못한 사람들은 안쪽 테이블에 앉아 이야기를 나눈다. 외국인 관광객들은 유리창 앞에 앉아 있는 사람들 뒤에 서서 카메라 셔터를 연신 누른다.

덕수궁 중화전과 석조전. 사진 왼쪽 위에 구 러시아공사관 건물이 보인다.

그 풍경의 중심에는 덕수궁이 있다. 왕이 살았던 덕수궁에 사연이 깃들지 않은 건물이 어디 있으랴. 게다가 그때는 제국 열강이 조선을 침탈했던 조선 말기였다. 눈을 들어 덕수궁 전각 하나하나 바라본다. 1919년 1월21일 오전 5시에서 7시 사이에 덕수궁 함녕전에서 고종이 승하한다. 함녕전은 고종이 잠을 자던 침방이 있던 건물이다. 고종 승하 전날인 1월20일 병세가 악화되어 일본 도쿄에 있는 왕세자에게 전보를 보낸 상황이었다. 함녕전은 자주독립국을 꿈꾸며 대한제국을 선포한 1897년에 지은 건물이다. 한해 전인 1896년 2월11일 고종은 러시아공사관으로 거처를 옮기게 된다. 명성황후가 일본에 의해 시해된 다음 해의 일이었다.

한 나라의 궁궐에 침입해서 왕비를 시해한 일본이었다. 그런 일본을 견제하기 위해 러시아와 친러 세력들은 고종에게 러시아공사관으로 피해 있을 것을 권유했다. 고종도 그 뜻에 따를 수밖에 없었다.

러시아공사관으로 거처를 옮긴 고종은 내각을 장악하고 있던 친일 세력들을 사형시키거나 유배를 보내는 등 내각에서 축출했다. 이에 친러 세력이 내각에 등장하게 되고 러시아는 조선에 원조해주는 대가로 17개의 경제적 이득권을 요구하기에 이른다.

구 러시아공사관

당시 고종이 1년 동안 머물렀던 러시아공사관 건물 중 일부가 정동에 남아 있다. 정동전망대에서 바라보면 덕수궁과 함께 한눈에 보인다. 러시아공사관은 1890년에 준공된 건물이다. 한국전쟁 때 건물이 대부분 파괴되었고 3층 전망탑과 지하통로 등이 지금까지 남아 있다.

고종은 1897년에 러시아공사관에서 덕수궁으로 환궁한다. 덕수궁은 조선 초기 성종의 형인 월산대군의 집이었다. 임진왜란 때 피난처에서 돌아온 선조가 불타버린 궁궐에 있을 수 없게 되자 그 집에 머물게 됐고, 그때부터 궁궐 역할을 하게 된 것이다.

처음 이름은 ‘정릉동행궁’이었다. 광해군이 이곳에서 즉위하고 창덕궁으로 떠나면서 ‘경운궁’이라고 이름 붙였다. 고종이 1897년 러시아공사관에서 경운궁으로 환궁하면서 전각을 더 지어 궁궐의 면모를 갖추게 됐다. 고종은 환궁하던 해에 ‘조선’이라는 국호를 버리고 ‘대한제국’의 문을 열었다. 황제 즉위식은 환구단에서 열렸다. 1907년 순종에게 제위를 물려주면서 고종은 경운궁의 이름을 지금의 이름인 덕수궁으로 바꾸고 그곳에 머물렀다.

덕수궁 돌담길. 궁궐 안과 밖이 한 눈에 보인다.

중명전과 정동 회화나무

정동전망대에서 보았던 풍경 속을 직접 걷는다. 덕수궁 함녕전, 석어당을 지나 정관헌에 도착했다. 커피를 좋아했던 고종이 정관헌에서 커피를 즐겼다고 전해진다. 석조전을 돌아보고 대한문을 나와 궁궐 담장을 따라 정동길로 접어든다. 정동극장 옆 골목으로 들어가면 덕수궁 중명전이 나온다. 덕수궁 중명전은 1905년 11월17일 을사늑약이 체결된 곳이다. 조선왕조실록에 실린 을사늑약의 다섯 가지 조항 중 제1조와 제2조를 옮긴다.

<한일협상조약>

일본국 정부와 한국 정부는 두 제국을 결합하는 이해공통주의를 공고히 하기 위하여 한국이 실지로 부강해졌다고 인정할 때까지 이 목적으로 아래에 열거한 조관을 약정한다.

제1조 일본국 정부는 동경에 있는 외무성을 통하여 금후 한국의 외국과의 관계 및 사무를 감리, 지휘할 수 있고 일본국의 외교대표자와 영사는 외국에 있는 한국의 신민 및 이익을 보호할 수 있다.

제2조 일본국 정부는 한국과 타국 사이에 현존하는 조약의 실행을 완전히 하는 책임을 지며 한국 정부는 이후부터 일본국 정부의 중개를 거치지 않고 국제적 성질을 가진 어떠한 조약이나 약속을 하지 않을 것을 기약한다.

이는 일본의 강압적인 불평등조약으로 대한제국의 외교권을 강제로 빼앗기게 된 것이다.

덕수궁 중명전

덕수궁 중명전은 1899년에 지어 황실 도서관으로 사용했다. 1904년 경운궁에 큰불이 난 뒤에 1907년까지 고종이 머물렀던 곳이다.(중명전은 공사 중이라 지금은 들어가볼 수 없다.) 중명전 입구 닫힌 문 너머 중명전 건물을 보고 돌아서서 정동길로 나온다. 정동길에는 유관순 열사가 다녔던 이화여고가 있고 그 앞에 500년도 더 된 회화나무가 한 그루 있다. 이화여고 맞은편 골목으로 올라가면 정동전망대에서 보았던 구 러시아공사관 건물이 나온다.

종루의 주춧돌을 보다

구 러시아공사관 건물 뒤로 난 길을 따르면 광화문사거리에서 서대문으로 넘어가는 큰길을 만나게 된다. 건널목을 건너면 서울역사박물관이다. 서울역사박물관 야외전시장에 종루의 주춧돌이 놓여 있다. 종루는 조선 시대 태조 이성계 때 만들어졌다. 1413년(태종 13년)에 지금의 자리(종로 네거리)로 옮겼다. 1440년(세종 22년)에 종루를 동서 5칸, 남북 4칸 규모로 다시 지었다. 1895년(고종 32년)부터 보신각이라고 이르기 시작했다.

제국주의 열강에 의해 나라의 운명이 기울던 조선 말 역사의 현장부터 조선이 시작되던 시기에 만들어진 종루의 주춧돌까지 돌아봤다. 종루의 주춧돌이 있는 이곳은 조선의 5대 궁궐 중 하나인 경희궁이 있던 자리다. 경희궁은 전각이 1500칸 정도였다. 숙종과 경종이 이곳에서 태어났고 영조와 순조는 이곳에서 승하했다. 정조와 헌종이 이곳에서 즉위했다. 현재는 숭정전 등 전각 몇채만 남아 있다.(공사 때문에 5월31일까지 출입을 제한하고 있어 궁궐의 전각을 볼 수는 없었다.)

궁궐 담장을 따라 걷는다. 궁궐 뒤 언덕에서 보는 전망이 색다르다. 궁궐 전각과 지붕이 도심의 빌딩 숲과 대조적이다. ‘영렬천’(靈冽泉)이라는 이름이 붙은 샘을 만났다. 선조의 글씨를 집자해서 바위에 ‘靈冽泉’이라는 글자를 새겼다고 한다.

경희궁 담장을 한 바퀴 돌아 다시 서울역사박물관 앞으로 돌아왔다. 복원한 금천교를 지나면 구세군회관 빌딩이 나온다. 그 빌딩 한쪽 귀퉁이에 표지석이 하나 보인다. 경희궁의 정문인 흥화문은 원래 그곳에 있었다.

대한성공회 서울주교좌성당

대한성공회 서울주교좌성당과 그 앞에 있는 1987년 6.10항쟁을 선언한 곳을 알리는 동판

광화문 네거리에서 덕수궁 방향으로 걸었다. 걷기 시작한 곳으로 돌아가는 길이었다. 덕수궁에 도착하기 전에 대한성공회 서울주교좌성당에 들렀다. 성당 출입문 앞길에 1987년 6·10항쟁을 선언한 곳을 알리는 동판이 박혀 있다. 동판에는 ‘6월 시민항쟁의 함성 여기서 시작되다’라고 적혀 있다. 과거와 현재, 역사는 언제나 일상과 함께하고 있었다.

글·사진 장태동 여행작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집