밤섬에는 새들이 잔다

‘숨’ Jaye 지영 윤

등록 : 2025-12-11 16:16 수정 : 2025-12-11 17:11

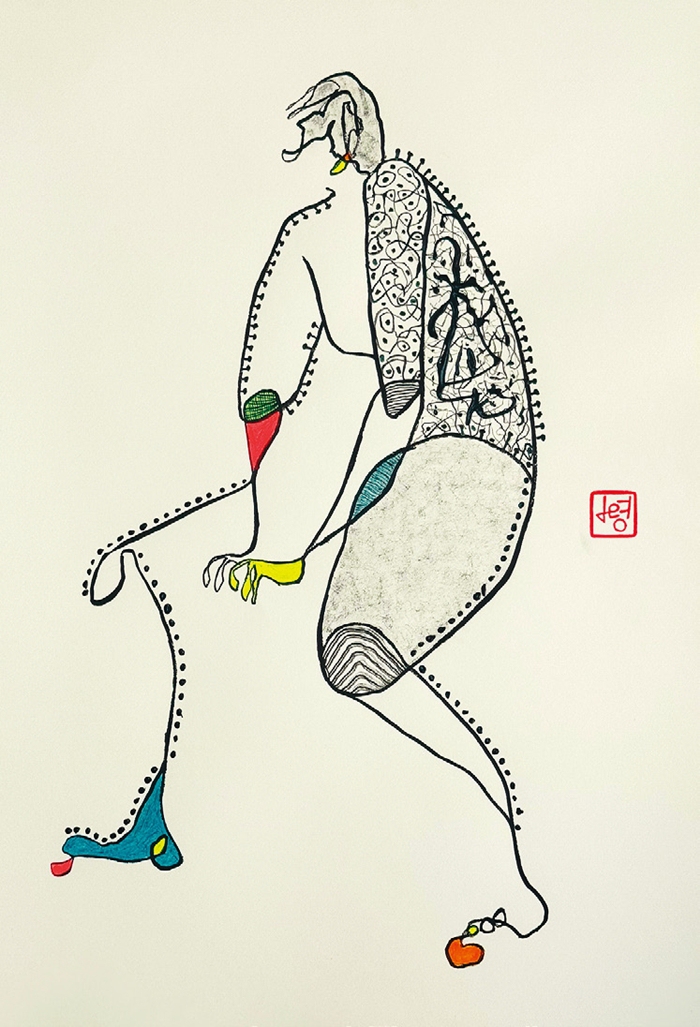

‘Life03_Rest’ Mixed Media on Paper, 53.5x76.5cm

집에 데려다주겠다는 친구의 말에 냉큼 자리를 털고 나와 주차장으로 가기 위해 선박과 뭍을 잇는 경사로를 걸어가는데, 한겨울 특유의 매서운 강바람이 불었다. 순간 친구와 동시에 어깨를 움츠렸다 바람을 피해 숙였던 고개를 들었는데, 나무들이 작은 불빛을 촘촘히 두른 게 눈에 들어왔다. “참 예쁘다, 12월이 난 제일 행복해!” 나도 모르게 튀어나온 아이 같은 말에 친구는, “넌 참 좋은 것도 많다”며 웃었다. 자기는 행복하다는 생각이 들 때가 별로 없단다. 잠시 뜸을 들이곤, 경제학자답게 자기는 행복한 시간이 한 30%쯤 되는 듯하다고 덧붙였다. 행복을 시간의 비율로 따지는 게 재밌어서 나도 따라 어림잡아보니 70% 정도 될 듯했다. 나보다 경제적으로도 안정돼 있고 나보다 이룬 것도 많지, 성격마저 푸근해 평소 느긋한 미소를 띠는 친구인데 왜 행복한 시간은 그렇게 적은지 의아했다. 시간이 10년도 더 지나 마크 브래킷이 쓴 책을 읽으며 깨달았던 듯하다. 친구는 나보다 덜 행복했다기보다는 그 단어를 나보다 더 정확하게 정의했기에 그랬겠구나, 하고. 책에서는 감정을 활력과 쾌적함의 정도, 두 축을 기준으로 분류해 정의하는데, ‘행복’은 100가지 감정 중 하나일 뿐이란다. 나에게는 신날 때, 편안할 때, 기쁠 때, 자랑스러운 순간 등 그 모두가 ‘행복’이었는데 말이다. 기진해서 그런가, 12월의 화려한 불빛 아래 현란하게 말을 거는 장식들과 광고판을 볼 때마다 자꾸 밤섬이 떠오른다. 저 반짝이는 웃음 담뿍한 장면 속에는 보이지 않아도 나처럼 쉬고 싶은 새들이 틀림없이 있을 테다. 그들이 자맥질이든 날갯짓이든, 잠시 멈춘 그 휴식의 자리가 폭신하고 안온하길 바란다. 내년이든 언제든 나는 다시 흥겨운 12월의 분위기를 즐기는 사람이 될 테지만, 그때도 문득문득 생각났으면 좋겠다. 밤섬에는 새들이 잔다고. 글·그림 Jaye 지영 윤(‘나의 별로 가는 길’ 작가·화가) 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집