- 페이스북

- 트위터

- 공유

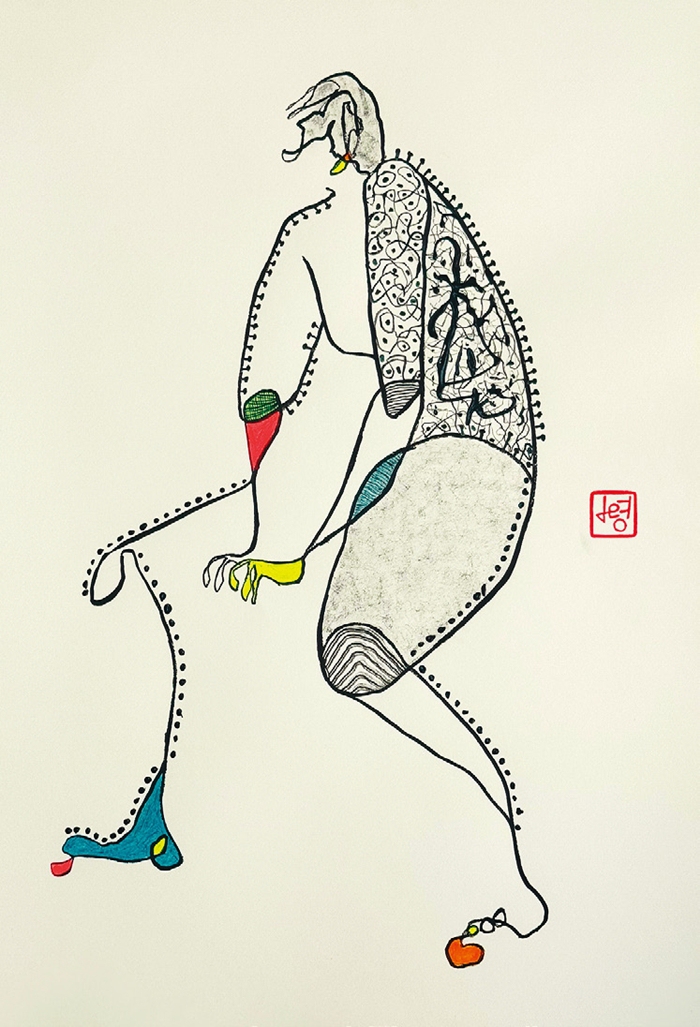

‘Life03_Rest’ Mixed Media on Paper, 53.5x76.5cm

12월로 들어서며 채팅 창이 분주하다. 명동 거리며 광화문광장, 시내 곳곳이 알록달록 장식도 달고 따스한 불빛을 휘감아 변신했단다. 그뿐인가, 소셜미디어도 미국 뉴욕 타임스스퀘어, 유럽의 크리스마스 마켓 등 반짝이는 온 세계의 크리스마스 풍경으로 난리다. 여기저기 휘황찬란하게 들썩이는데 나만 아무 데도 갈 계획이 없는가 싶다.

돌이켜 보면 회사 다닐 때도 이맘때는 힘이 빠지곤 했다. 전력 질주한 한 해의 마무리는 언제나 자체 ‘오피스 셧다운’. 하지만 휴가를 내놓고도 쉬거나 놀러 가기보다는 마음껏 끙끙 앓기 일쑤였다. 그래도 하루 정도는 기를 쓰고 연말 분위기를 즐기러 다녔던 듯한데, 지금은 아무 생각이 없다. 그냥 할 수만 있다면 기계인 양 스위치를 끄고 어디 석 달만 들어갔다 나오고 싶달까.

얼마 전 택시를 타고 서강대교를 지날 때였다. 말이 고팠는지 쉴 새 없이 이런저런 말을 건네던 기사님이 내게 이 다리가 한강의 다른 다리들과 무엇이 다른지 아느냐 물었다. 피곤해서 다리를 건너는지도 몰랐는데, 눈을 크게 뜨고 봐도 모르겠다고 답하니 그는 가로등이 도로 중앙에 설치된 게 다르단다. 그래서 상대적으로 어둡다고. 덕분에 대부분 다리 위 가로등이 도로 양옆에 있다는 걸 처음 깨닫고 유독 서강대교만 이렇게 만든 이유가 궁금해 물으니, 놀랍게도 서강대교를 옆에 둔 밤섬에서 새들이 자기 때문이란다. 말 못하는 새들이 제 사정 좀 알아달라 했을 리 없고 누군가 마음을 써서 만들어낸 결과물일 텐데…, 생각하니, 어둑해서 상대적으로 초라해 보이는 밤섬이 포근하게 느껴졌다. 밤섬을 지나쳐 다시 화려한 한강변이 나오자 꽤 오래전, 선상 레스토랑에서 열린 송년 모임에 갔을 때가 떠올랐다.

집에 데려다주겠다는 친구의 말에 냉큼 자리를 털고 나와 주차장으로 가기 위해 선박과 뭍을 잇는 경사로를 걸어가는데, 한겨울 특유의 매서운 강바람이 불었다. 순간 친구와 동시에 어깨를 움츠렸다 바람을 피해 숙였던 고개를 들었는데, 나무들이 작은 불빛을 촘촘히 두른 게 눈에 들어왔다. “참 예쁘다, 12월이 난 제일 행복해!” 나도 모르게 튀어나온 아이 같은 말에 친구는, “넌 참 좋은 것도 많다”며 웃었다. 자기는 행복하다는 생각이 들 때가 별로 없단다. 잠시 뜸을 들이곤, 경제학자답게 자기는 행복한 시간이 한 30%쯤 되는 듯하다고 덧붙였다. 행복을 시간의 비율로 따지는 게 재밌어서 나도 따라 어림잡아보니 70% 정도 될 듯했다. 나보다 경제적으로도 안정돼 있고 나보다 이룬 것도 많지, 성격마저 푸근해 평소 느긋한 미소를 띠는 친구인데 왜 행복한 시간은 그렇게 적은지 의아했다. 시간이 10년도 더 지나 마크 브래킷이 쓴 책을 읽으며 깨달았던 듯하다. 친구는 나보다 덜 행복했다기보다는 그 단어를 나보다 더 정확하게 정의했기에 그랬겠구나, 하고. 책에서는 감정을 활력과 쾌적함의 정도, 두 축을 기준으로 분류해 정의하는데, ‘행복’은 100가지 감정 중 하나일 뿐이란다. 나에게는 신날 때, 편안할 때, 기쁠 때, 자랑스러운 순간 등 그 모두가 ‘행복’이었는데 말이다. 기진해서 그런가, 12월의 화려한 불빛 아래 현란하게 말을 거는 장식들과 광고판을 볼 때마다 자꾸 밤섬이 떠오른다. 저 반짝이는 웃음 담뿍한 장면 속에는 보이지 않아도 나처럼 쉬고 싶은 새들이 틀림없이 있을 테다. 그들이 자맥질이든 날갯짓이든, 잠시 멈춘 그 휴식의 자리가 폭신하고 안온하길 바란다. 내년이든 언제든 나는 다시 흥겨운 12월의 분위기를 즐기는 사람이 될 테지만, 그때도 문득문득 생각났으면 좋겠다. 밤섬에는 새들이 잔다고. 글·그림 Jaye 지영 윤(‘나의 별로 가는 길’ 작가·화가) 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

집에 데려다주겠다는 친구의 말에 냉큼 자리를 털고 나와 주차장으로 가기 위해 선박과 뭍을 잇는 경사로를 걸어가는데, 한겨울 특유의 매서운 강바람이 불었다. 순간 친구와 동시에 어깨를 움츠렸다 바람을 피해 숙였던 고개를 들었는데, 나무들이 작은 불빛을 촘촘히 두른 게 눈에 들어왔다. “참 예쁘다, 12월이 난 제일 행복해!” 나도 모르게 튀어나온 아이 같은 말에 친구는, “넌 참 좋은 것도 많다”며 웃었다. 자기는 행복하다는 생각이 들 때가 별로 없단다. 잠시 뜸을 들이곤, 경제학자답게 자기는 행복한 시간이 한 30%쯤 되는 듯하다고 덧붙였다. 행복을 시간의 비율로 따지는 게 재밌어서 나도 따라 어림잡아보니 70% 정도 될 듯했다. 나보다 경제적으로도 안정돼 있고 나보다 이룬 것도 많지, 성격마저 푸근해 평소 느긋한 미소를 띠는 친구인데 왜 행복한 시간은 그렇게 적은지 의아했다. 시간이 10년도 더 지나 마크 브래킷이 쓴 책을 읽으며 깨달았던 듯하다. 친구는 나보다 덜 행복했다기보다는 그 단어를 나보다 더 정확하게 정의했기에 그랬겠구나, 하고. 책에서는 감정을 활력과 쾌적함의 정도, 두 축을 기준으로 분류해 정의하는데, ‘행복’은 100가지 감정 중 하나일 뿐이란다. 나에게는 신날 때, 편안할 때, 기쁠 때, 자랑스러운 순간 등 그 모두가 ‘행복’이었는데 말이다. 기진해서 그런가, 12월의 화려한 불빛 아래 현란하게 말을 거는 장식들과 광고판을 볼 때마다 자꾸 밤섬이 떠오른다. 저 반짝이는 웃음 담뿍한 장면 속에는 보이지 않아도 나처럼 쉬고 싶은 새들이 틀림없이 있을 테다. 그들이 자맥질이든 날갯짓이든, 잠시 멈춘 그 휴식의 자리가 폭신하고 안온하길 바란다. 내년이든 언제든 나는 다시 흥겨운 12월의 분위기를 즐기는 사람이 될 테지만, 그때도 문득문득 생각났으면 좋겠다. 밤섬에는 새들이 잔다고. 글·그림 Jaye 지영 윤(‘나의 별로 가는 길’ 작가·화가) 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

서울& 인기기사

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.