- 페이스북

- 트위터

- 공유

공자를 모신 문묘 연혁 기록한 푯돌

뒤에 학문 논하는 성균관 명륜당

퇴계·추사, 성균관 대사성 출신

과거제 조선 시대 ‘갑 중의 갑’

인재 등용 순기능했지만

말기엔 대필 시험지 바꿔치기 등

상상 불허 부정행위 횡행

1800년 한 해 21만5417명 응시

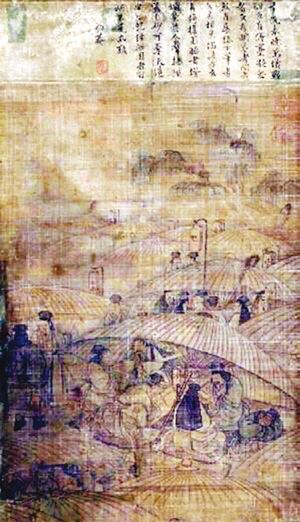

조선시대 과거시험이 주로 치러진 성균관 명륜당. 정조 때 한양인구의 절반인 10만 여명이 과거를 보는 경천동지할 일이 벌어지기도 했다

종로구 명륜3가 53 성균관 대성전 ‘묘정비’(廟庭碑)를 찾아 떠난다. 지하철 4호선 혜화역 4번 출구로 나와 대명 거리를 지나 성균관대 정문을 통과하면 대성전 마당에 서 있는 단아한 비각(비석을 보호하기 위해 지은 집)이 보인다. 정면 1칸, 측면 1칸에 겹처마, 모임지붕의 비각이 빗돌을 보호하고 있어서 보통 ‘묘정비각’이라고도 한다. 비각은 장대석을 한 단 쌓은 야트막한 기단 위에 앉았고, 기단 바닥에는 네모반듯한 전돌이 깔렸다. 거북 모양의 받침돌이 빗돌을 받치고 있다. 사람들은 흔히 성균관 안 비각이라면 영조의 탕평 비각을 떠올리지만 격이 다르다.

1409년(태종 9년)에 처음 세운 묘정비는 공자를 모신 문묘(文廟)의 연혁을 기록한 푯돌이다. 예문관 제학이었던 변계량이 비문을 지었는데, 문묘의 창건과 중건 내용이 상세하게 기록돼 있다. 문묘를 폐쇄하려 했던 연산군이 비를 도성 밖에 버렸으나, 1507년(중종 2년)에 찾아서 본래의 위치에 세웠다. 비각은 묘정비의 글씨가 비바람에 마모되지 않게 하려고 1511년(중종 6년)에 지었다. 임진왜란으로 비석과 비각이 훼손되자 1626년(인조 4년)에 다시 세웠다.

묘정비에는 ‘태조가 도읍을 세우고 묘학(廟學)을 지을 터를 도읍 동북쪽 모퉁이에 정하니…성인과 철인은 높은 집에, 종사는 곁집에, 학교는 사당 뒤에 있는데 대개 집의 크기는 96칸이다…’라고 새겨져 있다. 1398년 준공된 지 1년여 만에 불타버려 재건했다. 종묘, 사직, 경복궁, 한양도성 다음 순서로 문묘를 지었음을 알 수 있다.

문묘와 성균관은 합체였다. 조선은 종교와 학문이 분리되지 않은 교학 일치 국가였기에 유교와 유학이 한 몸이었다. 한곳에 있지만 제사를 지내는 공간인 문묘의 대성전이 앞에, 학문을 논하는 공간인 성균관의 명륜당이 뒤에 배치됐다. 호칭의 경우 조선 초기 ‘묘학’에서, 중기 이후 제사의 개념이 앞섰기에 ‘문묘’라고 이르다가, 후기로 가면서 성균관이 주류를 이뤘다.

성균관은 조선 시대 엘리트 선비와 관료를 양성하는 최고의 고등교육기관이자 유일한 국립대학이었다. 율곡 이이, 매월당 김시습 등 거의 모든 학자와 문신이 성균관 유생 시절을 거쳤고, 퇴계 이황과 추사 김정희가 대사성(총장)을 지냈다. 초등교육은 서당에서, 중등교육은 전국 모든 군과 현에 설치된 향교와 서울의 학당에서 이뤄졌다. 서울에는 동학당, 서학당, 중학당, 남학당 등 4부 학당의 옛터가 남아 있다.

선비의 일생은 과거로 시작해서 과거로 끝났다. 과거에 급제해 관직에 오르는 것이 효이고, 이는 족보에 기록돼 남으며 가문의 융성을 이룬다는 논리였다.

갈수록 문묘는 간판에 불과했고, 성균관 유생 교육과 시험 위주로 돌아갔다. 과거제는 1894년 갑오개혁으로 폐지될 때까지 조선 사회를 완벽하게 지배한 ‘갑 중의 갑’이었다. 과거제는 관료직을 세습하지 않고, 시험을 통해 인재를 충원함으로써 조선 왕조가 500년 이상 장수하는 순기능도 발휘했지만, 말기에 접어들수록 사회의 병리적 요소와 모순이 노출됐다. 타락과 부정으로 얼룩졌다.

성균관에 대한 부정적 이미지가 강했다. 조선 선조 때 문인 이기가 지은 <송와잡설>에는 “서울에 처음 온 자가 동소문으로 들어와 성균관 앞길에 이르자 ‘여기는 어느 고을 읍내이기에 관사가 이같이 높고 넓은가?’ 하고 묻자 동행이 ‘모르는가? 여기는 읍내가 아니라 조정에서 낮도둑을 모아서 기르는 곳이네’라고 하였다”는 내용이 실려 있다. 장차 ‘낮도둑’ 관리가 될 몸인 유생 400명의 의식주를 책임지는 성균관은 장안에서 대궐 다음으로 크고 번화하며 떵떵거리는 곳이었다.

전쟁이나 강도 짓거리를 이르는 ‘난장판’이란 말은 과거 시험에서 유래했다. 과거장에서 선비들이 질서없이 뒤죽박죽 부정을 저지르는 마당이라는 뜻이다. 조선 시대 과거장에서 무슨 일이 벌어진 것일까.

다산 정약용은 그의 저서 <경세유표>에서 조선 후기 과거를 보는 장소인 과장(科場) 풍경을 묘사했다. “문장에 능숙한 자를 거벽(巨擘)이라 이르고, 글씨에 능숙한 자를 사수(寫手)라 이르며, 자리·우산·쟁개비(야전삽처럼 쓸 수 있는 냄비) 등의 기구를 나르는 자를 수종(隨從)이라 한다.” 이어 “수종 중에 천한 자를 노유(奴儒)라 하고, 노유 중에 맨 앞자리를 맡는 자를 선접(先接)이라 이른다”라고 과거장에 등장하는 사람들의 면면을 설명했다.

박제가는 <북학의>에서 “유생이 물과 불, 짐바리와 같은 물건을 시험장 안으로 들여오고, 힘센 무인들이 들어오며, 심부름하는 노비들이 들어오고, 술 파는 장사치까지 들어오니 과거 보는 뜰이 비좁지 않을 이치가 어디에 있으며, 마당이 뒤죽박죽이 안 될 이치가 어디에 있겠는가?”라고 한탄했다. 백범 김구가 <백범일지>에서 세세히 전하는 1892년 마지막 해주 과거장도 가관이다. 백범은 황해도 해주 서당에서 글공부를 한 뒤 16살이 된 1892년 해주 향시에 나갔으나, 극심한 과거 폐해를 목격하고 동학에 입도해버렸다. 예상 답안지 미리 만들어 가기, 시험지 바꿔치기, 채점자와 짜고 후한 점수 받기, 합격자 이름 바꿔치기는 예사이고, 과거장에서 행해진 부정과 비리의 수법은 상상을 불허했다.

김홍도의 ‘공원춘효도’는 봄날 새벽 과거 시험장의 난장판을 그린 그림이다. 그림 상단에는 스승 강세황의 ‘봄날 새벽 과거시험장에서 만 마리의 개미가 전쟁을 치른다’는 글이 붙어 있다. 미국의 개인 수집가가 소장하고 있다.

과거장에서 우산은 무엇에 쓰는 물건이었을까? 이 물음에 대한 답은 단원 김홍도가 그린 ‘공원춘효도’(貢院春曉圖)를 보면 풀린다. 그림에 나오는 커다란 우산은 대여섯 명이 함께 쓰는 파라솔로 과거 시험의 필수품이었다. 때마침 성균관대 박물관에서 ‘시험형 인간’(Homo Examicus)이라는 기획전을 열어 시험의 역사를 조명하고 있다. 박물관 쪽이 흥선대원군의 거처인 운현궁에 있는 일산대(日傘臺)를 참고해 제작한 우산은 32개의 살에 종이를 붙였다. 지름은 3m, 높이는 2.2m에 이른다. 키 180㎝인 성인 남성도 충분히 들어가는 크기다. 김홍도의 그림 속 우산 아래 거자(수험생), 거벽, 사수, 선접, 수종, 노유 등 6명이 옹기종기 앉아 있다.

김홍도가 그린 소과응시. 공원춘효도의 확대판이다. 과거의 소과는 생원과 진사 200명을 뽑은 뒤 성균관 입교 자격을 준다.

성균관대학교 박물관에서 열리고 있는 과거 기획전에서 복원한 과거용 우산아래 김홍도의 그림이 전시되고 있다.

조선은 ‘과거공화국’이었다. 각종 명목의 과거가 시도 때도 없이 치러지는 한양은 ‘과거 시험의 도시’라고 해도 과언이 아닐 정도였다. <조선왕조실록>과 <승정원일기>, 정조의 일기인 <일성록> 등에 과거의 실상이 드러난다. 1800년(정조 24년) 3월21일에 시행된 정시(庭試) 초시의 응시자 수는 11만1838명이었고, 이날 거둬들인 시권(답안지)은 3만8614장이었다. 이튿날인 3월22일 창덕궁 춘당대에서 열린 인일제(성균관 유생에 한해 응시 자격을 주는 시험)의 응시자는 10만3579명, 수거 답안지는 3만2884장이었다. 이틀에 걸쳐 무려 21만 5417명이 한양에서 과거를 본 경천동지할 일이 벌어진 것이다.

당시 한양 인구가 20만~30만 명 사이였던 것을 생각해보면, 엄청난 수가 과거를 치른 셈이다. 3년마다 보는 식년시(정기시험)이기는 하나 지금 생각해도 끔찍한 민족 대이동이요, 과거 특수다. 예나 지금이나 대학과 각종 시험으로 먹고사는 서울의 도시 특성이 두드러진다. 그러나 조선이 개국한 1392년부터 과거제도가 폐지된 1894년까지, 503년간 선발된 과거 문과 급제자는 모두 1만4615명으로, 1년 평균 29명을 배출하는 데 그쳤다. 성호 이익의 <성호사설>에 따르면 “과거 문과에 급제해도 벼슬자리는 500개에 불과해 합격자들이 갈 곳이 없기 때문에 엽관(관직을 얻으려고 갖은 방법으로 노력함)과 매관매직(돈이나 재물을 받고 벼슬을 시킴)은 물론 당파에 줄을 서는 당쟁이 생겼다”고 분석했다. 과거제도는 조선을 흥하게도, 망하게도 한 ‘요물단지’ 같은 존재였다.

노주석 서울도시문화연구원 원장ㅣ서울전문 칼럼니스트

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집